從《影后》來看母女關係:當我們的愛變成了相愛相殺⋯?

撰文:顏郁庭 諮商心理師

親子關係一直是許多人的難題,其中的困難不僅是世代差異這麼簡單,也不只是有沒有同理心、有沒有換位思考的問題,而可能更多的是我們表現愛的方式,原來是我們過去相處的舊方式需要調整了。

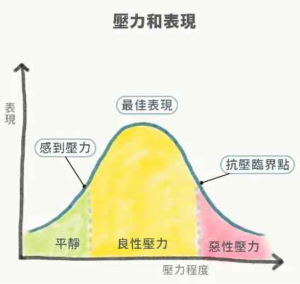

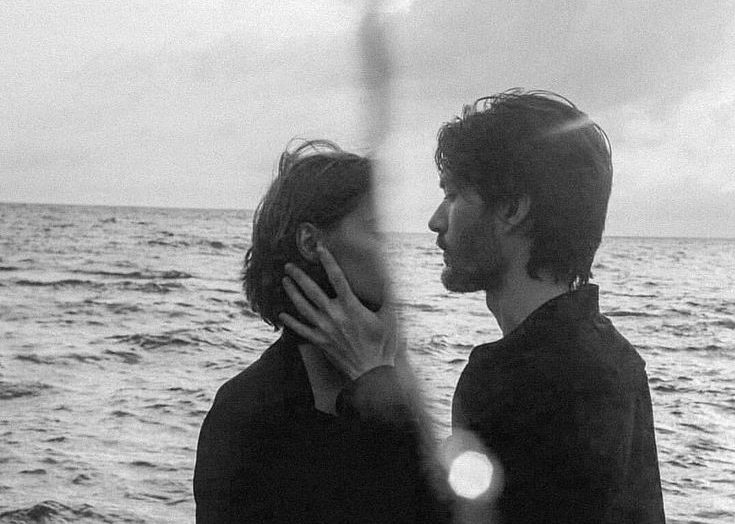

《影后》中我第一次掉淚的就是柯麗芬(謝瓊煖飾)和唐寶兒TB(李雪飾)在試鏡《野貓》的那幕,而後是《野貓》殺青戲的那一幕。這兩段戲皆集中這對母女之間情感張力的展現,隨著情節的推進,鏡頭特寫了母親和女兒、演員和導演之間的情緒,兩人的對質和情緒爆發都充滿張力,隔著螢幕我們都可能深呼一口氣,感受兩人的壓力和揪心。

我認為這就是《影后》非常厲害之處,關係線之真實,彷彿會讓我們想到現實生活中,我們周遭的關係。如果我是柯麗芬的朋友,我應該會很想「蕊死」TB;但如果我是跟著TB一起長大的朋友,我難以諒解柯麗芬。這樣的矛盾正是劇情迷人之處——每個角色是如此立體,我們觀眾既能同理,也能批判,甚至會反思自己在關係中的定位和角色。

從關係治療的角度來看,她們的問題不是「愛得不夠」,而是他們之間的互動方式已經無法滿足目前彼此的需求。

如果他們今天坐到我面前,我會對這對「相愛相殺」的母女說:「這會不會就是你們愛對方的方式?媽媽你透過不讓女兒擔心,即便開刀都獨自前往來愛她、讓她不會擔心,而TB你透過一次次靠近來讓你媽媽了解你,不管是腳上流著血還是《野貓》,都赤裸裸告訴你媽媽,你需要她了解你、看見你。但我想這樣表達愛的方式,似乎已經不適合現在的你們?」。

我們每個人都渴望被靠近、被愛,但很多時候我們表達愛意的方式卻忽略了對方是否能夠感受到,也忘記確認這是你喜歡的嗎?

我看見許多人表達對於TB的不理解、對柯麗芬的同理和不捨,其實看戲的我也有類似感受,尤其當TB在頒獎典禮上的感言,竟然不是感謝媽媽而是提到爸爸,我當下也不禁想說這也太過分了吧,但當我把這一切放回她們母女關係的脈絡當中,我就明白了,這是唐寶兒對媽媽的愛——透過不斷地讓媽媽接觸最真實的自己,即便要再撕開一次傷口,我都想要我愛的媽媽知道我的感受,我對媽媽的愛,從來不是掛在嘴邊的感言,而是讓她見到我最醜陋、最脆弱的模樣。

這種愛或許帶著痛苦,卻很深刻,正因如此,即便事過境遷,TB仍舊想讓柯麗芬知道她因為被媽媽放鴿子而失望、因為媽媽沒關心自己車禍而難過。這種愛的回溯和情感討債,在關係轉變的過程中,常常是我們不得不經歷的沈痛整理。

對柯麗芬來說,她需要讓TB知道自己一個人撐著這個家是多不容易,為了不讓女兒擔心、保護自己的孩子,需要隱瞞她才能去開刀,這其中的淚水和汗水,每滴都是對女兒的愛;對TB來說,她也需要讓媽媽知道,原來妳在獨自打拼時,我其實也因為孤單而失落,她們的疏離並不是不愛著對方,而是當時未曾有更合適的方式去展現彼此的關心。

正如TB向柯麗芬說的:「我已經收到妳的道歉。」我想不只是去上過表演課他們才能懂對方的心意,而是因為柯麗芬在當下沒有撇過頭迴避TB的痛苦,而直面我們關係中的傷口,因此TB知道「我媽媽懂了,她終於看見當時的我」,這樣就足夠了。而這也是關係治療的核心,我們需要調整彼此的互動方式,建立更有彈性且清晰的方式,讓我們的關係能夠重新活化、適應我們現在的需求,而愛就會在新的互動中,以彼此更舒服的方式展現。

關係治療的過程,其實很多時候這樣的原諒並不是那麼容易能夠出現,有時候也並非是口頭上的道歉,而是一種情感上的連結和和解。儘管經過這樣的和解,傷口依然不會消失不存在,但這個傷口會逐漸淡去,不再持續作痛,而我始終相信,經過相互的改變和調整,我們的關係會帶著這份不完美的愛,繼續以更健康、更自由的方式共同前行。

與橋心理諮商所 關心您