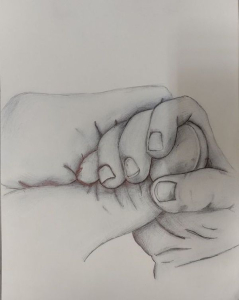

母愛並非天生——透過「自我覺察」的過程去學習好好愛

撰文:張冬寶 諮商心理師

育兒不是短跑,它就像一場馬拉松

或許不見得每個人都能有機會當上媽媽,但大家也許都有談過戀愛的經驗,剛愛上一個人只想時時刻刻跟對方黏在一起,你融我融非常甜蜜,但日子久了不太可能一直這樣濃烈下,開始就會有一方想要拉開一點距離者,兩人開始出現摩擦,若磨合不了,可能就提出分手結束關係,愛情中我們也是透過經驗、磨合來找出較健康的關係互動;同樣地,當上媽媽後,不是孩子一出生我們就會知道如何愛孩子,倘若在原生家庭中自己的童年經驗是經歷母愛匱乏或未有良好被撫育的經驗,成為媽媽後全然地照顧與陪伴一個孩子更容易產生陌生與慌亂的感受,容易被勾動出很多的匱乏經驗,而這樣的匱乏感受若是持續累積除了很消耗自己的精神與心情,也會干擾教養孩子的過程與影響自己跟另一半的關係。

改變的契機往往來自新知識的輸入、情感的喚起和行為上的訓練,但最重要的是來自「自我覺察」

成為媽媽之後,滿多認識我的朋友會好奇地問我說「心理師當媽媽應該比較輕鬆吧?」我都回答:「並沒有耶~我覺得當媽媽很不容易!」在教養孩子的過程中,其實除了要學習育兒身心照顧的方法外,仍會面臨很多約定成俗的社會期待或異樣眼光,來評價你會不會帶孩子,同時透過與孩子互動本身也會衝擊自己許多舊有信念與行為模式形成拉扯與衝突,而我願意去開放多少來滿足不一樣的期待與需求,或者我仍會去堅持自己的原則與想法,如何衡量的關鍵我覺得很重要的是「自我覺察」的能力。自我覺察一時聽到好像會覺得很抽象與很龐大,今天我想分享可以簡單地在教養過程中練習覺察的三個方向:

a. 新知識的輸入:

我記得在孩子剛出生,長輩常說孩子不要太常抱,之後會很難帶,而這跟我本身所學的心理學知識就產生很大的衝突,這時衝突的感受就是一個很好練習覺察的開始,我也開始思考那個方式比較貼近我想要的親子互動關係,而非只是受上一代教養觀念的影響。看教養書、各大平台告訴我們如何教養孩子的影片等,對於教養者本身都可以是一種新知識的輸入,來與我們自己慣性使用的教養方式和價值觀去做一個對照與思考,從眾多資訊中去選擇較為適用自己親子關係的方式。

b. 情緒的喚起:

回想我前幾年育兒的時光,時常出現的情緒感受是「不耐煩」,對孩子不如自己預期的狀況、對孩子無法早早入睡等,這不耐煩也成為干擾自己與孩子連結很大的障礙,於是我探索了這個不耐煩的情緒,發現其實我很早就對他很熟悉,是來自於我的原生家庭帶給我的家庭氛圍,當我覺察到後,我好像就能升起一種對孩子的「感同身受」,同時會去想這是我渴望的親子關係嗎?而當初父母那樣的煩躁背後夾雜著那些壓力與原因是甚麼呢?而現在的我有這些壓力嗎?當有這些壓力的時候我可以如何去排除與跨越來降低影響我跟孩子的關係呢?透過一層一層的反問自己與思考,提升做出一個更貼近現今生活狀態的選擇,降低無意識地複製原生家庭的負向經驗。

c.行為模式的重演:

在親子關係中是否有反覆出現的行為模式,例如:孩子崩潰大哭時,你會大聲吼回去;早上要出門時,你眼看上學時間就要到了,無法看見孩子正在慢慢地努力自己收拾書包,你只想在旁邊很著急地催促他,當你有觀察到自己反覆出現的行為模式,或許可以停下來去想一想自己怎麼了?看到孩子哭你自己有甚麼感覺?你可以允許他哭嗎?你可以允許自己哭嗎?看孩子快要遲到了時候,你在擔心甚麼呢?提升對自己重複行為的好奇與關照

「教養是一段自我修練的過程」

因為孩子的到來,能再有一次機會去回看童年的自己有哪些傷痛的感受長期被自己給壓抑與忽略了,而透過在一步步自我覺察的過程我們選擇不再重演與複製同一個方式來對待孩子,調整不同的方式與回應來陪伴孩子成長之外,這過程其實也悄悄地轉變了自己的童年經驗和自我的感受,成為自己心目中更渴望的母親樣貌,甚至是成為一個更貼近自己的樣子。

與橋心理諮商所 關心您