讓壓力曲線告訴你,有時候我們越允許自己廢,表現會越好!

撰文:蕭涵君 諮商心理師

「別人念一次就懂的東西,我就念十次、一百次!」

「我覺得我天生就是比別人笨,所以我要更努力,相信勤能補拙。」

「別人都可以做到,為什麼我不行?一定是我不夠努力,我太廢了。」

上述的話,你熟悉嗎?會不會也是你常常跟自己說的話呢?台灣有一個神祕現象,就是我們非常推崇「努力」、「勤能補拙」。這乍聽之下好像沒什麼不對勁,但最奇怪的是,好像所有的孩子在自己父母眼中,都是「笨拙」的那個,隔壁鄰居的孩子或某某同事的孩子,才是「聰明伶俐」的那個。就算真的能被父母認定是「聰明的孩子」,可能也難以逃過「小時了了,大未必佳」的魔咒。

許多父母害怕孩子如果認為自己聰明,以後就會不努力,所以常說「你只是運氣好而已。」;父母也害怕孩子少年得志未來會不努力,所以要多挫其銳氣;甚至,就算孩子在A領域真的已經有不錯的表現,都還是可以被說「如果你B領域也可以像這樣子就好了。」這種欲加之罪何患無辭的狀況,常常讓我們也內化成習慣性地這樣責怪自己。我們好像永遠都不能對自己感到滿意,因為只要我們對自己滿意了,我們就會不努力,而表現就會開始變差。

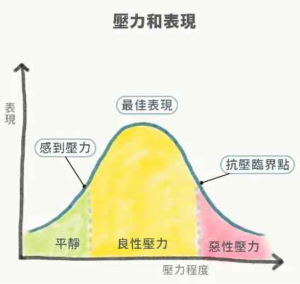

不知道你有看過壓力曲線嗎?他是科學研究發現人在不同壓力程度和表現好壞的關係,如下圖所示。我想大家第一眼看到這張圖,應該會覺得直觀好理解,當人完全沒有壓力的時候,因為沒有動機去做事情,做不做都無所謂,表現當然不會好。在開始感到一些壓力後,因為人會願意把精神和專注力花在這件事情上,於是表現開始提升。但直到壓力大到使人無法專注、身心不適,人的表現就會開始下降,甚至降到完全沒有動作(就像沒壓力一樣,許多人就在這裡產生了誤會!)

這張圖的重要性在於,好多人根本就誤判了自己到底目前身處於壓力曲線的哪個位置。在古人的智慧教導我們「一分耕耘、一分收穫」的同時,他其實只不停強調圖的左半邊,也就是我們越努力、自我要求越高,我們會有更好的表現和收穫。但事實上,在圖的右半邊,我們卻是越努力、自我要求越高,表現會越差的。前述要求自己「他人念一遍,我就唸十遍、一百遍」的人,也許當他念三遍時,真的能夠有效提升他的學習。但當要求自己念一百遍,這樣過於龐大的心理壓力,也許最後使他只做得到念一遍,甚至一次都念不完。和要求自己「只要念一遍就好」的心理壓力,壓力程度有巨大的落差,行為表現卻是一樣的。不僅沒有表現出預期的結果,還白白承受了龐大的心理壓力。

我認為,太多人在看見自己「表現的不如預期」的時候,就認定自己是在圖的左半邊,認為要更加大自己的壓力才行,卻反而越來越沒有動力。其實這就代表,你也許真實的位置是在圖的右半邊啊!右半邊的情況是,你越不逼迫自己、對自己越寬容,你的表現反而會上升。這聽起來很反直覺,但其實在我和很多個案討論的狀況中都是如此,他們要求自己少一點,表現反而會好一點。他們時常描述自己「就像放棄了一樣」,但其實這時的壓力狀況反而才最剛好,讓他們收到了表現最好的成效。(因此,這裡的「放棄」也不是真正的放棄,別小看我們人追求自我實現的期待,那其實會默默造成許多壓力而不自知。)

那我們到底要怎麼確定自己在圖的左半邊,還是右半邊呢?其實你可以簡單做個實驗,也就是試著增加自己的壓力,或試著減少自己的壓力,觀察看看哪個會使自己的表現變得更好,就可以略知一二了。我更常被問的問題是「我根本就沒有感受到壓力呀!我怎麼可能會在圖的右半邊?」其實,我們「勤勞」的文化真的隱形的給了我們許多的壓力,光就「想像別人每天都很努力(就算不一定是真的)」就足夠恐怖到給我們「得要跟別人一樣」的壓力了。但,偏偏「跟別人一樣」,又在我們的文化中不能被定義為「壓力」,如果你覺得這是一種壓力,還會被貼上「抗壓性不足」的標籤,這不是很無辜嗎?所以,連文化都在阻止我們感受到壓力的情況下,也難怪我們很常會說出「可是你/我/他哪有什麼壓力?」這種話了。

正因為我們在觀察別人時只看得見他的表現,卻看不見他內在的壓力,因而難以比較起。希望你能回頭去覺察自己的內心壓力,問問自己,我在圖的左半邊的經驗是什麼?又是什麼時候來到了圖的右半邊?好好的面對自己真實的狀態、回應自己真實的需要,用最符合自己步調的方式來對待自己。唯有最適合你的方式和壓力程度,才能讓你走的最快、最遠、最好。

與橋心理諮商所 關心您